Von Hütchenspielern, Poeten und Kybernetikern:

Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie die Künstliche Intelligenz (KI). Sprachmodelle wie ChatGPT, Bildgeneratoren oder Automatisierungssysteme werden als revolutionäre Technologien gefeiert, die unsere Arbeitswelt und Gesellschaft tiefgreifend verändern sollen. Doch die Euphorie wird zunehmend von kritischen Stimmen begleitet: Handelt es sich bei der KI-Welle tatsächlich um den Beginn einer neuen industriellen Revolution – oder um eine Blase, die bald platzen könnte?

Produktivitätseffekte: viel Hoffnung, wenig Realität

Studien, u. a. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, zeigen: Die realwirtschaftlichen Effekte von KI sind bislang überschaubar. Unternehmen setzen KI derzeit vor allem in klar abgegrenzten Routinebereichen ein, etwa bei Standardanfragen im Kundenservice oder in der Datenanalyse. Dort lassen sich durchaus Einsparungen erzielen. Doch sobald es um komplexere Aufgaben geht, überwiegt der Aufwand der Qualitätssicherung: Halluzinationen, fehlerhafte Ergebnisse und rechtliche Unsicherheiten führen dazu, dass Menschen weiterhin intensiv kontrollieren und korrigieren müssen. Ein durchschlagender Produktivitätseffekt bleibt aus.

Energiehunger und Nachhaltigkeit

Ein weiteres Problem ist der enorme Energieverbrauch. Große Sprachmodelle benötigen für Training und Betrieb gewaltige Rechenressourcen. Prognosen gehen davon aus, dass Rechenzentren bis 2030 bis zu 8 % des weltweiten Stromverbrauchs verursachen könnten. Damit droht KI nicht nur, bestehende Nachhaltigkeitsziele zu konterkarieren, sondern verschärft auch die Abhängigkeit von hochspezialisierten Infrastrukturen.

Rückschläge in Unternehmen

Zwar setzen viele Firmen auf KI, doch erste Rückschläge zeigen die Grenzen deutlich auf. So hatte der Zahlungsanbieter Klarna Hunderte Mitarbeiter durch KI ersetzt, rudert aber inzwischen zurück, da die Qualität der Ergebnisse nicht ausreichte. Auch in der Verwaltung führen neue KI-Systeme häufig nicht zu Entlastung, sondern zu Mehrarbeit durch zusätzliche Schnittstellen und Prüfungen. Die viel beschworene Effizienzsteigerung lässt bislang auf sich warten.

Parallelen zur Dotcom-Blase

Die Diskussionen erinnern stark an die Dotcom-Ära um die Jahrtausendwende: Damals wie heute existiert eine enorme Diskrepanz zwischen Unternehmensbewertungen und realwirtschaftlichen Erträgen. Milliarden fließen in KI-Startups, die zum Teil noch kein tragfähiges Geschäftsmodell vorweisen können. Die Gefahr einer Überhitzung des Marktes ist offensichtlich.

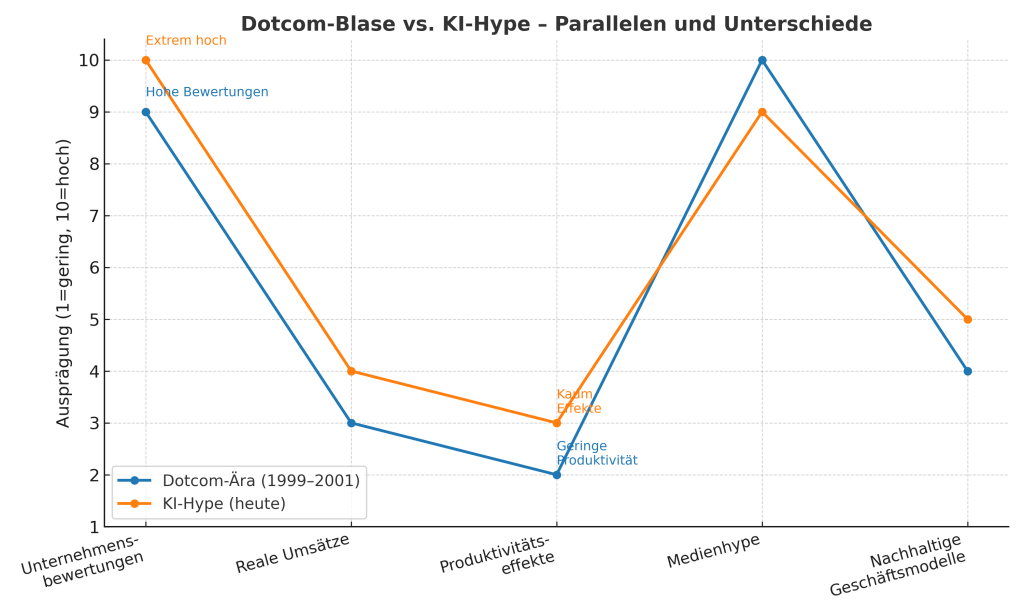

Um diese Parallelen greifbar zu machen, haben wir eine Infografik erstellt:

Auswertung der Infografik

- Unternehmensbewertungen: Sowohl in der Dotcom-Ära als auch heute im KI-Sektor extrem hoch – aktuell sogar noch ausgeprägter.

- Reale Umsätze und Produktivitätseffekte: In beiden Fällen vergleichsweise gering. Trotz Investitionen zeigen sich kaum messbare Fortschritte.

- Medienhype: Dotcom wie KI wurden und werden von einer starken öffentlichen Euphorie begleitet.

- Nachhaltige Geschäftsmodelle: Erst die Zeit wird zeigen, welche Player überleben. Während aus der Dotcom-Blase am Ende Google, Amazon & Co. hervorgingen, ist bei KI noch offen, welche Unternehmen den Sprung schaffen.

Die Infografik verdeutlicht: Die Parallelen sind frappierend – und sie mahnen zur Vorsicht.

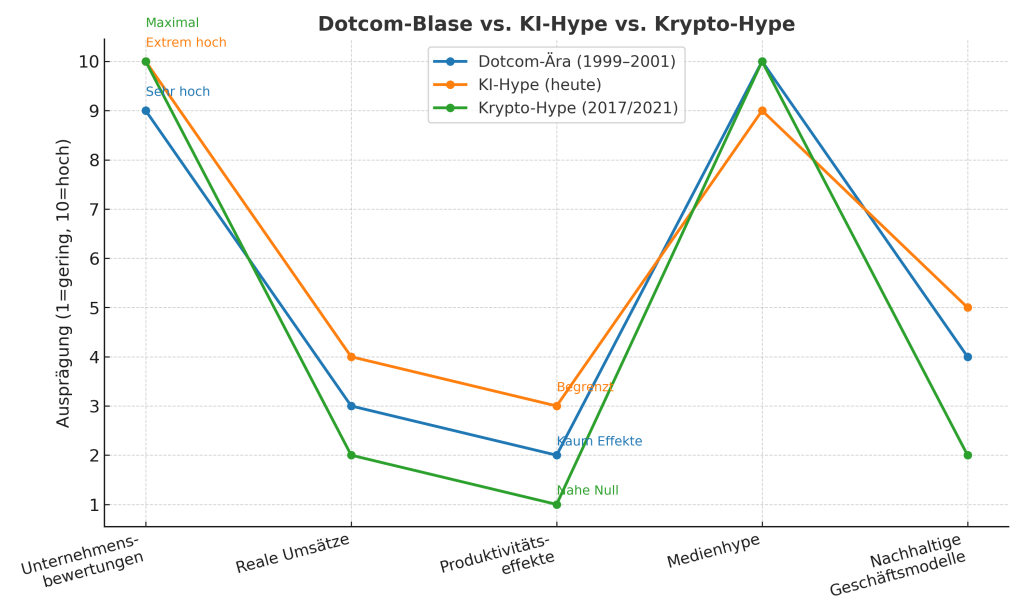

Krypto-Parallelen

Auch zur Kryptowährungsblase lassen sich zahlreiche Parallelen ziehen. 2017 und 2021 stiegen die Bewertungen von Bitcoin und zahllosen Altcoins ins Unermessliche – oft ohne realwirtschaftlichen Nutzen. Ähnlich wie bei KI spielte die Angst, „den nächsten großen Trend zu verpassen“, eine zentrale Rolle. Während Krypto vor allem als spekulatives Finanzprodukt galt, ist KI stärker in Unternehmen und Verwaltung eingebettet. Doch das Muster der Übertreibung, Intransparenz und regulatorischen Unsicherheit ist nahezu identisch.

Um diese Dreier-Konstellation darzustellen, haben wir eine zweite Infografik ergänzt:

Gesellschaftliche Risiken und Machtkonzentration

Selbst wenn am Ende einige wenige Unternehmen die „KI-Revolution“ überleben und dominieren, bedeutet das nicht automatisch Fortschritt für die Gesellschaft. Im Gegenteil: Innovation ist nicht gleichzusetzen mit gesellschaftlichem Fortschritt.

- Privatsphäre: KI braucht enorme Datenmengen. Je zentralisierter die Datenmacht, desto größer das Risiko für Überwachung und Verlust der informationellen Selbstbestimmung.

- Einschränkung von Rechten: Von Urheberrechtsverletzungen durch ungefragte Nutzung kreativer Werke bis zu automatisierten Entscheidungen über Bewerbungen, Beförderungen oder Kündigungen.

- Monopolisierung: Nur wenige Unternehmen können sich die teuren Rechenressourcen und Infrastrukturen leisten. Das führt zu Oligopolen, die Standards diktieren.

- Ungleichheit: Gewinne konzentrieren sich bei den Plattformen und Investoren, während die breite Bevölkerung kaum profitiert. Auch global wächst die Kluft zwischen Norden und Süden.

Damit ist klar: Innovation bedeutet nicht automatisch Fortschritt für die Menschheit. Entscheidend ist, wie Technologien reguliert, verteilt und eingesetzt werden.

Von Science zu Systemics – Heinz von Foerster und die Rolle der Kybernetik

Heinz von Foerster hat schon früh darauf hingewiesen, dass moderne Wissenschaft immer stärker zu einer Erzählmaschine wird. Nicht mehr die Realität selbst stehe im Zentrum, sondern die Frage: „Wer erzählt die plausibelste Geschichte, von der alle sofort glauben: Das muss es gewesen sein?“

Von Foerster unterschied zwischen Science – dem Trennen, Analysieren, Isolieren – und Systemics – dem Integrieren, Vernetzen, Verknüpfen. Während Science die Welt zerlegt, sieht Systemics sie als dynamisches, selbstorganisierendes Ganzes. Kybernetik und Systemtheorie wurden zu Grundlagen, die uns bis heute begleiten: Rückkopplung, Selbstreferenz, Emergenz.

Genau hier liegt die Verbindung zur KI: Sprachmodelle und neuronale Netze sind keine „Wahrheitsmaschinen“, sondern Kohärenzmaschinen. Sie erzeugen Texte und Bilder, die plausibel wirken – unabhängig davon, ob sie faktisch korrekt sind. In diesem Sinn ist KI selbst Ausdruck von Systemics: Sie integriert, verbindet, produziert Narrative.

„Realität? – Wo ist die Realität, wo haben Sie die? Heute geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern darum: Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, von der jeder sofort glaubt: Das muss es gewesen sein.“

– Heinz von Foerster

Das erklärt, warum KI so empfänglich für Hype und Blasen ist: Sie liefert keine Realität, sondern Geschichten. Gesellschaft, Medien und Märkte nehmen diese Geschichten auf, glauben daran – und verstärken sie. Kybernetik und Systemtheorie helfen, diesen Mechanismus zu verstehen: KI ist weniger ein Werkzeug der Wahrheit als ein Spiegel unserer Sehnsucht nach Sinn und Ordnung in einer komplexen Welt.

Meta-Reflexion: Von Hütchenspielern zu Poeten

Die Muster des Hypes – Übertreibung, „die Angst, etwas zu verpassen“, Narrativbildung – erinnern nicht nur an ökonomische Blasen, sondern auch an die Mechanismen von Hütchenspielern und Strukturvertrieben. Heinz von Foerster hat dies zugespitzt: Aus Wissenschaftlern werden Erzähler, Poeten und Schauspieler, die Geschichten entwerfen, die wir für Realität halten wollen.

Damit schließt sich der Kreis: KI ist weniger ein neutrales Werkzeug, sondern Teil einer kulturellen und ökonomischen Bühne. Ob wir diese Bühne für Täuschung und Machtkonzentration nutzen – oder für neue Formen der Kreativität und Zusammenarbeit – liegt nicht in der Maschine selbst, sondern in den Händen der Gesellschaft.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.